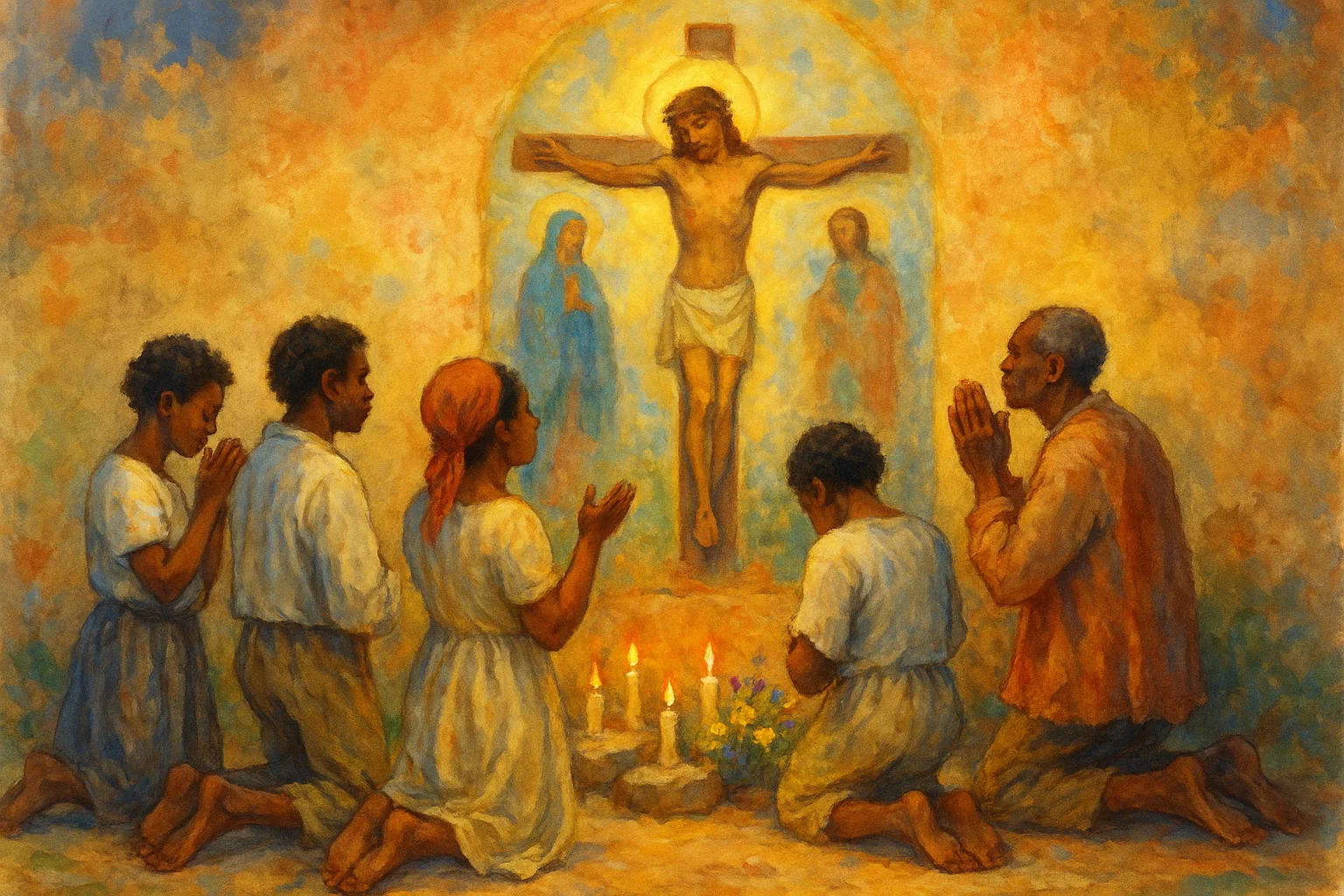

En el origen de la querida devoción al Señor de los Milagros se halla el culto que hermanos afroamericanos le rindieron. Esos primeros devotos fueron esclavos, personas no reconocidas en su real dignidad humana. En definitiva, personas marginadas y excluidas. En sus reuniones, sin duda, encontraban alivio a sus pesares. La devoción inicial, abandonada tras el terremoto de 1655, rebrotó en 1670 por la milagrosa curación de Andrés de León, hombre devoto que fue curado de un tumor maligno como premio al amor que demostró en el cuidado de la imagen del Señor. La experiencia del terremoto de 1687 motivó la primera procesión y el fortalecimiento de la devoción. Las personas de aquel momento, agobiadas por la devastación a causa del fenómeno natural, suplicaron al Señor, invocaron auxilio y ayuda, y encontraron alivio, por lo que continuaron venerando con agradecimiento la imagen del Santo Cristo de los Milagros.

En el acta del Cabildo de la Ciudad de los Reyes del 27 de Setiembre se lee: «Nos, la Justicia y Regimiento de la Muy Noble y Leal Ciudad de los Reyes del Perú, considerando las calamidades que padecemos y temiendo por nuestras culpas mayores castigos, implorando la Divina Misericordia que experimentamos en la Sagrada Imagen del Santo Cristo de los Milagros que se venera en el Santuario, sito en los confines de esta ciudad, hacemos promesa, juramento y voto sobre los Santos Evangelios de cuidar y atender a su mayor culto y veneración... ».

Lo escrito en el acta sintetiza lo que se experimentaba en la ciudad: la misericordia, la providencia, el amor y alivio divinos, alcanzados mediante la invocación a Dios ante la imagen de Jesucristo, con el nombre de Santo Cristo de los Milagros. Y así se fue viviendo y vive en Lima, de modo especial.

La devoción al Señor de los Milagros es expresión del amor divino que alivia, consuela, auxilia, ayuda, atiende y acompaña la vida del creyente. ¡Cuántas personas a lo largo de estos más de tres siglos y medio han sentido el alivio divino al invocar al Señor de los Milagros!

Pbro. Pedro Hidalgo Díaz Del Libro: “Con los ojos fijos en el Señor”